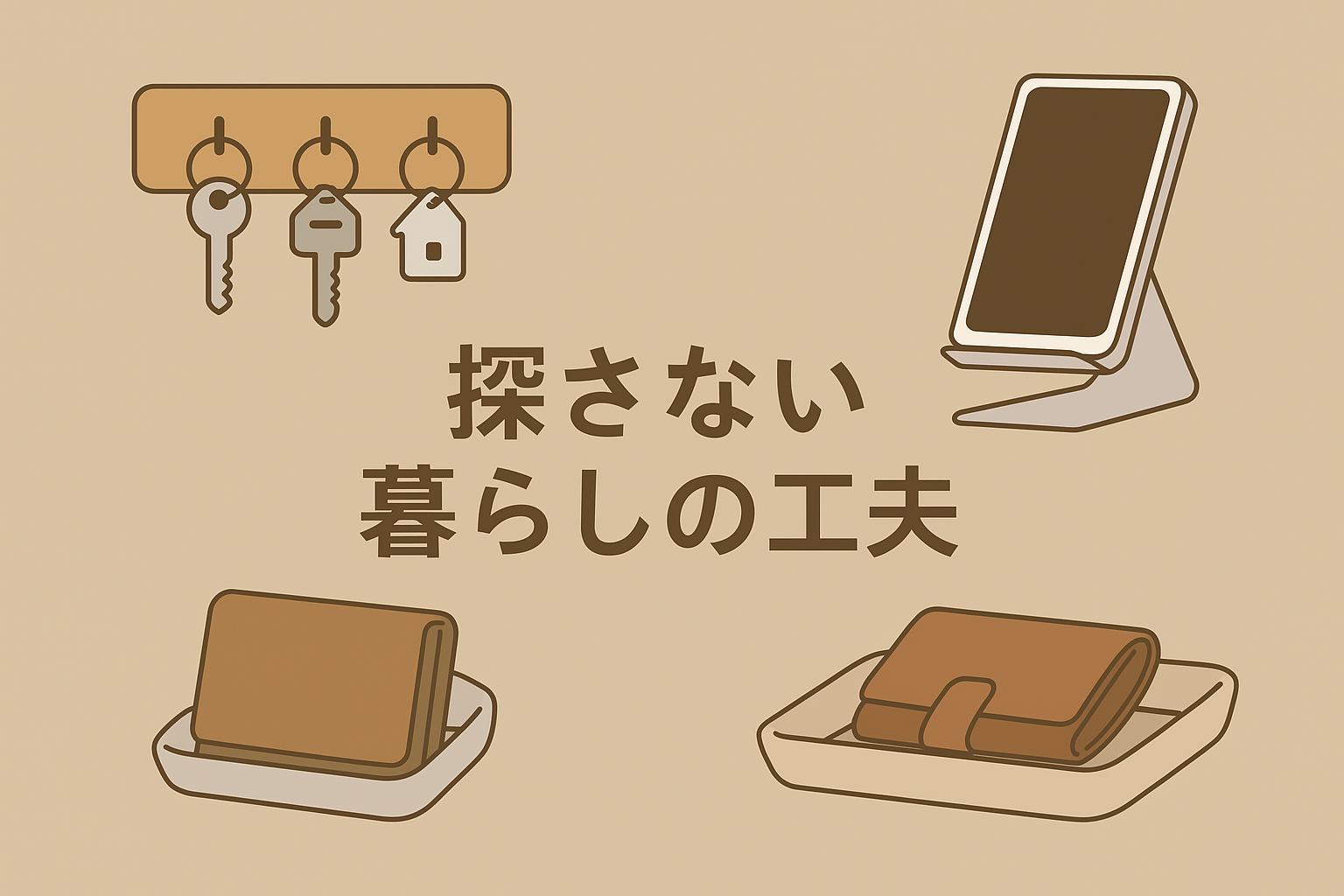

🔑 外出前に「どこいった!?」が起きてませんか?

- スマホが見つからない

- 財布がカバンに入ってなかった

- 鍵を置いた場所を忘れた

時間がない朝や、帰宅直後のバタバタ中に“探し物”が発生すると、一気にストレスが高まりますよね。

この記事では、「片づけが得意じゃなくても続く」「1秒で取り出せる」暮らしの工夫を紹介します。

① 「置く場所を“1つだけ”決めて、絶対変えない」

収納術でよく言われる「定位置管理」──でも、たくさんの物に使うと疲れてしまいます。

まずは、毎日使う3つ(鍵・スマホ・財布)だけに集中。

- 鍵 → ドアの横のフック

- スマホ → コンセント横の棚 or 充電器

- 財布 → バッグの中のポケット or 玄関トレー

✅ 毎日同じ場所に戻すことで、探す時間はゼロに。

② 「置く」ではなく「吊るす or 立てる」に変える

モノが“重なっている”“床に置いてある”と、どんどん見失います。

- 鍵 → 壁フックに吊るす

- 財布 → バッグに入れたまま立てておく

- スマホ → 充電スタンドを設置して“いつも立ってる状態”に

🧠 “視界に入る場所”にあれば、探す必要がそもそもなくなります。

リンク

リンク

③ 「使う場所にしまう」を徹底する

- 財布は外出時に使う→玄関近く

- スマホは寝る前に触る→ベッドサイドに充電ステーション

- 鍵は帰宅時に外す→玄関ドアの裏側にかける

🏠 使う場所に戻すことで、動線が短くなり、片づけのハードルが下がります。

④ 「引き出しの中」は使わない

引き出しは便利だけど、「一時置き→忘れる」の代表格。

- 一時的なものこそ見える場所に置く

- 引き出しではなく「トレー」や「カゴ」を使う

- むしろ「カゴごと持ち運べる」収納が便利

📦 収納は“隠す”より“視認性”が命。

⑤ 「探し物が出たら、仕組みを見直すサイン」と考える

1回でも探し物が発生したら、それは「仕組みが機能していない」証拠。

- 迷子になった → 置き場所が複数あるかも

- 出しっぱなし → 仕舞うのが面倒な仕組みかも

- 片づけにくい → 動線上にないかも

📝 仕組みは「習慣の味方」にするもの。“自分がラクなほう”に整えていくのがコツ。

🧳 ⑥ まず“物を増やさない”仕組みをつくる

探し物が多い人の多くは、そもそも持ち物の量が多すぎることが原因です。

- 財布を2個持っている

- 鍵の予備が何本もある

- スマホケースが用途別に複数ある

…これでは「どこにあるのか」ではなく「どれを使ってたか」がわからなくなります。

そこで:

- よく使うアイテムは1種類に絞る

- 買い替えたら、古いほうは即手放す

- 「1つ入れたら1つ手放す」ルールをつくる

✅ 物が少なければ、それだけで“探さない暮らし”に近づきます。

📝 まとめ|探さない暮らしは「仕組み」でつくる

| 対象 | 工夫例 |

|---|---|

| 鍵 | 壁フック/玄関の定位置 |

| スマホ | スタンド+充電位置の固定 |

| 財布 | バッグの中 or トレー収納 |

| 共通 | 吊るす・立てる・見える場所に置く |

✍ あとがき

「ちゃんと戻せない」「片づけるのが面倒」──それ、あなたのせいではありません。

それは、**仕組みが“使う人に合っていないだけ”**かもしれません。

暮らしをちょっとずつ整えるヒントになればうれしいです。

コメント